Исследователи из Саарландского университета совершили научный прорыв, опровергнув столетнюю теорию о природе скольжения на льду. Международная команда физиков под руководством профессора Мартина Мюзера доказала, что традиционное объяснение через таяние под давлением и трением было ошибочным.

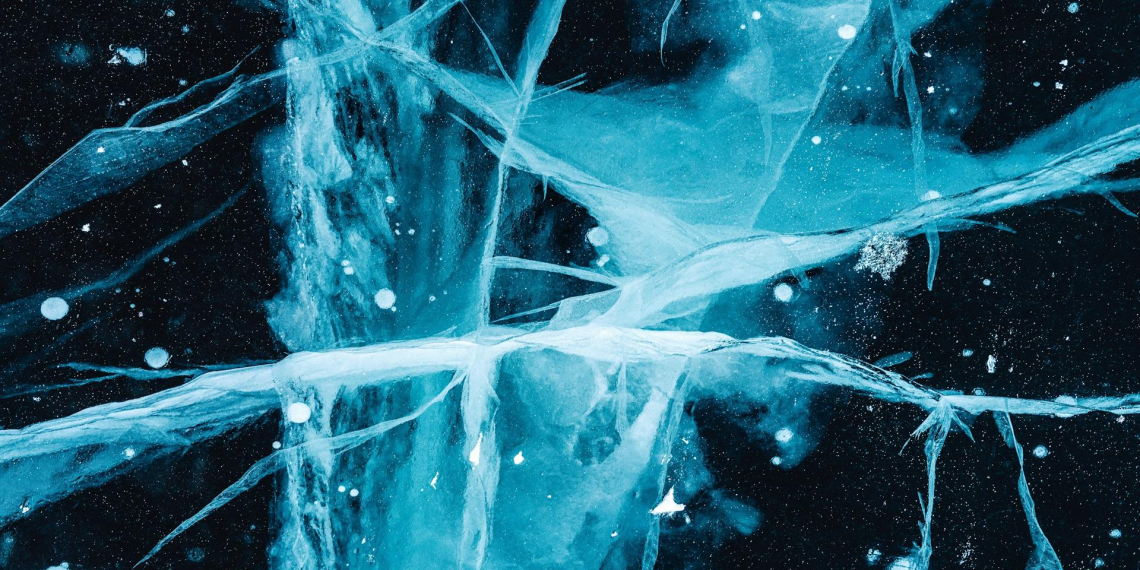

Настоящая причина скользкости льда заключается во взаимодействиях на молекулярном уровне, что полностью переворачивает научную парадигму, установленную в XIX веке Джеймсом Томпсоном. Компьютерное моделирование показало, что ключевую роль играет взаимодействие молекулярных диполей. Молекула воды представляет собой диполь с областями частично положительного и отрицательного зарядов, создающими определенную полярность. Кристаллическая решетка льда формирует высокоупорядоченную структуру, где все диполи аккуратно выстроены. При контакте подошвы обуви, также состоящей из молекул-диполей, со льдом происходит их взаимодействие, разрушающее идеальный порядок на поверхности.

Профессор Мюзер объясняет этот процесс через концепцию "фрустрированных" взаимодействий, когда конкурирующие силы препятствуют системе достичь стабильной упорядоченной конфигурации. В результате верхний слой молекул льда утрачивает кристаллическую структуру, становится неупорядоченным и превращается в жидкий слой, вызывающий потерю равновесия.

Данное открытие также развенчивает распространенное заблуждение о невозможности катания на лыжах при температуре ниже -40°C. Новое исследование демонстрирует, что дипольные взаимодействия функционируют даже при экстремально низких температурах, близких к абсолютному нулю. Жидкая пленка продолжает формироваться, хотя ее свойства кардинально изменяются — она становится вязкой, как мед, и практически непригодной для скольжения. Таким образом, проблема при очень низких температурах состоит не в отсутствии воды, а в изменении ее физических характеристик.